Veio da antiga Jugoslávia, já engenheiro agrónomo, directamente para Cabo Verde, pela mão da jovem esposa, cabo-verdiana, também recém-formada nesse país do Leste Europeu. Ao aterrar na ilha do Sal, em 1982, messieur Oumar Barry, como alguns ainda o tratam, olhou com respeito e temor a secura da terra natal da sua amada. «…Um país sem água», murmurou, entredentes. Um espanto, para quem amava tanto a agricultura e havia nascido nas montanhas verdes e húmidas do Fouta-Djalon, na sua Guiné-Conakry natal.

Aaridez das ilhas não demoveu Oumar Barry. «Eu disse à minha esposa: vais ver, consigo mais facilmente adaptar-me ao teu país do que tu ao meu. Mais de quarenta anos depois, ainda aqui estou.»

Aaridez das ilhas não demoveu Oumar Barry. «Eu disse à minha esposa: vais ver, consigo mais facilmente adaptar-me ao teu país do que tu ao meu. Mais de quarenta anos depois, ainda aqui estou.»

No entanto, não se pode dizer Cabo Verde fosse um país totalmente desconhecido para o jovem engenheiro agrónomo, Barry. «É claro que não, a luta da vossa libertação, do PAIGC, era apoiada pelo meu país, onde tinham as suas bases e se movimentavam à vontade. Desde muito cedo que seguíamos esse conflito na Guiné-Bissau.»

Homenagem a Amílcar Cabral

Hoje, face ao rumo que tomou o seu país, apesar de o continuar a visitar de dois em dois anos, Oumar Barry diz-se desiludido com a política e com os políticos. Mas o interesse e a curiosidade por Cabo Verde, já existiam, quando aqui chegou há 41 anos.

«Eu próprio conheci o Amílcar Cabral. Eu estava na universidade quando ele foi assassinado, era pioneiro, e recordo-me muito bem da cerimónia que os estudantes fizeram, dias depois da sua morte, e de como estávamos todos bem vestidos e fizemos a continência diante do seu caixão; recordo-me de que o nosso presidente Sékou Touré também lá esteve.»

Barry faz uma pausa, olha em volta, antes de continuar. «Sabe, quando cheguei, em 1982, as pessoas ainda estavam muito confusas; houve mesmo alguém, um dia, no Parque 5 de Julho, quando soube de onde eu era, que me disse que Sékou Touré era o responsável pela morte de Cabral. Mas não é verdade, na época ele precisava muito de Cabral, para relançar a sua imagem que estava muito desgastada. Os políticos são complexos e imprevisíveis,» conclui.

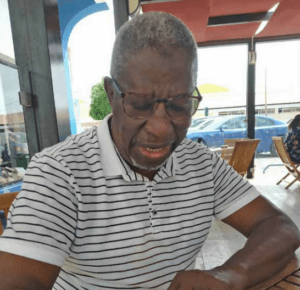

Aos 72 anos, Oumar Barry é dos africanos do continente que há mais tempo vive entre nós. É reconhecido por onde passa, interrompido pelos vários amigos que o cumprimentam. Mas o homem que percorreu praticamente todos os lugares de chefia, em instituições nacionais e internacionais, que tutelam a agricultura no país, só entrou na escola aos 10 anos.

«Uma confusão de papéis, registos, etc., num tempo em que ainda não havia máquina de fotocópias na Guiné-Conakry; mas eu estava decidido a entrar para a escola e estudar, como todas as outras crianças», recorda.

A timidez e a discrição ameaçam abortar a conversa, logo à vista do gravador. «Não tenho nada de especial para contar, a minha vida nada tem de extraordinário e prefiro manter o silêncio sobre mim», vai avisando, ainda que hesitante. Mas sai logo a apontar para alguns edifícios, ali por perto.

«Quando cheguei, fiquei alojado ali, em casa do meu cunhado; no dia seguinte, levantei-me e vim ver como era; por aqui, por esta zona, só havia aqueles prédios ali, esta escola primária (a Eugénio Tavares), também; o resto era praticamente desértico, a verdadeira Achada Santo António.»

Paixão pela terra

A paixão pela agricultura faz os seus olhos brilharem. E do alto da sua larga experiência recorda aquilo que muitos parecem esquecer: «O primeiro governo de Cabo Verde foi dos primeiros governos ‘verdes’ de que eu tenho memória».

E, logo de seguida, Barry faz a comparação inevitável, com os países que haviam ascendido, também, à independência. «Em África, o problema foi o falhanço logo do primeiro governo, que comprometeu tudo, ao contrário de Cabo Verde. Foram cometidos erros, é verdade, como é normal, mas as bases do desenvolvimento deste país foram lançadas, logo no arranque, o que faz toda a diferença.»

Recorda como mal chegou à Praia, ofereceram-lhe de imediato trabalho, como engenheiro agrónomo especializado em irrigação. E a tarefa não era nada fácil. «Na altura, havia um slogan nacional, que dizia Tornar Cabo Verde Verdadeiramente Verde.»

Na sua opinião, olhando os dias de hoje, o país, as ilhas, não tem dúvidas em como, embora a tarefa de as tornar mais verdes ainda não tenha chegado ao fim, conheceram um desenvolvimento sem precedentes, incomparável.

Barry recorda que encontrou um Cabo Verde, acabado de ser independente, com um ambiente «totalmente degradado». Os anos do início da década de 1980 não haviam chovido. E as populações, sem recursos, cortavam as árvores para cozinharem, como desde sempre, debatendo-se com dificuldades que, explica o engenheiro, já vinham dos anos vinte e da fome de 47, e das secas dos anos sessenta.

«Cabo Verde foi sempre pelo ambiente; hoje a mentalidade é outra, existem outras prioridades, haverá, eventualmente, um comércio à volta da lenha para queimar, na produção do grogue, etc., as famílias também deixaram de plantar.»

Os anos de ‘urgência’

Chegou nos chamados anos de urgência, em plena febre do plantio, que contagiava o país. «Era preciso plantar árvores; bastava chover cerca de 30 milímetros para que funcionários de todos os ministérios saíssem a plantar. O livro de presenças ao serviço era, muitas vezes, assinado no terreno, durante essa tarefa; trabalhadores do Ministério das Finanças, por exemplo, iam plantar em João Varela, outros escolhiam outras localidades.»

Oumar Barry recorda o entusiasmo de outros tempos, a consciência nacional que então existia, assim como a opção pela acácia americana, rica em vagens, que também serviam para alimentar os animais. «Foi importada do Arizona, sendo natural dessas zonas áridas, onde se desenvolveu; mas logo descobrimos que, nas ‘tchadas’, com o vento e a humidade relativa, ela não dava, só mesmo nos vales.» Barry lamenta a situação actual, o corte de árvores, mesmo no interior das cidades, e a falta de capacidade para mobilizar gente para o plantio, ao contrá- rio dos primeiros anos da independência em que esse trabalho era voluntário e colectivo. «É outra dinâmica de desenvolvimento, é preciso pagar trabalhadores, financiamentos, etc.; depois, há famílias, pessoas que dizem, o terreno é meu e faço o que quiser nele, é o meu direito. Mas sabemos como há países em que a lei não permite isso.»

Logo ao chegar, teve em mãos a tarefa de preparar o país para o desenvolvimento; havia políticas definidas e um trabalho no terreno forte, como conta, e sobretudo um plano de irrigação e de todos os pontos de água do país.

De seguida, quando Cabo Verde reconheceu as suas qualidades, o país deu-lhe uma bolsa para estudar em Espanha, onde durante oito meses, ganhou conhecimentos de irrigação, de vulgarização, e, em 1989, foi escolhido para montar um serviço nacional de vulgarização e irrigação. E liderou, igualmente, o Instituto Nacional de Cooperativas, onde ficou até 1991. «Depois do advento da democracia, com as primeiras eleições livres, deixou de fazer sentido.»

Olhar crítico

«Sempre gostei da terra e em 2002, após a mudança do governo, fui para a Direcção Nacional da Vulgarização.» Barry segue, depois, para a Direcção da Engenharia Rural, antes de ser convidado para participar no Plano Nacional do Ambiente, e mais tarde para coordenador das bacias hidrográficas de Cabo Verde: diques, barragens, etc. Seguiram-se outros tantos projectos, programas sempre ligados à agricultura e ao ambiente, em cargos de chefia, incluindo a direcção da escola de hidroponia, na Achada de São Filipe.

Oumar Barry tem um olhar crítico sobre aquilo que, actualmente, se cultiva nas ilhas, a forma como se cultiva e algumas ideias reformistas radicais. «É preciso pensar todos os dias o que se quer fazer, não se pode cultivar tudo em todo o lado; há culturas próprias para cada região, cada zona», deixa o alerta.

Sobre a supressão de certas culturas, teoria aventada há alguns anos, é peremptório:

«Quando comecei a trabalhar, em 1982, dizia-se que era preciso acabar com a cana de açúcar, mas fiz um discurso na Assomada, dizendo que não se pode abolir uma cultura agrícola que faz parte da cultura e da tradição de um povo. No caso do milho, é preciso determinar quais os locais onde se deve cultivar; não se pode suprimir o milho, simplesmente, porque faz parte da tradição, o que é preciso é regulamentar essa cultura. O que faz falta em Cabo Verde são as leis e as normas, para respeitar, qual zona, qual cultura, tal como na Europa.»

Para o engenheiro guineense, não é porque a terra pertence aos agricultores que eles podem fazer o que querem, e defende a intervenção do Ministério, sempre que se mostrar necessário. Quanto à utilização de produtos fito sanitários, Barry nota que começa a haver algum abuso, o respeito da quarentena que praticamente deixou de existir.

«O agricultor usa uma dose forte destes produtos químicos, por causa das pragas, depois chega a rabidante, que compra toda a safra; é a rabidante que faz a colheita, compra e parte, a quarentena exigida por lei, antes que o produto vá ao mercado não é feita. E há o risco da contaminação, quando esses produtos são consumidos pelo público.»

Homem realizado

Oumar Barry é um homem realizado, como afirma. Tem trabalho feito nas ilhas, de que se orgulha e muito, porque sente que Cabo Verde também é seu. É feliz pela larga experiência adquirida e por tê-la colocada ao serviço do seu país de adopção. Apesar de estar reformado desde 2016, a paixão pela agricultura não diminuiu.

Depois essa data, já esteve como consultor da FAO e defende que o ponto forte, a aposta para Cabo Verde, é aproveitar as águas residuais, a água dos esgotos, essa água tratada e reciclada, reaproveitada.

«A Suíça também não tem muita terra arável para a agricultura e desenvolveu a sua na base de uma agricultura familiar, que também podíamos fazer aqui; há nichos que se podem explorar, com a água das barragens, dos diques, temos zonas muito férteis. Basta lembrar como os portugueses desenvolveram bem a cultura da banana, há agora a papaia e outras», conclui.

Joaquim Arena

Publicada na edição semanal do jornal A NAÇÃO, nº 825, de 22 de Junho de 2023